台灣茶王/從用腳踢茶到制度化評鑑 陳右人:為台灣茶開路

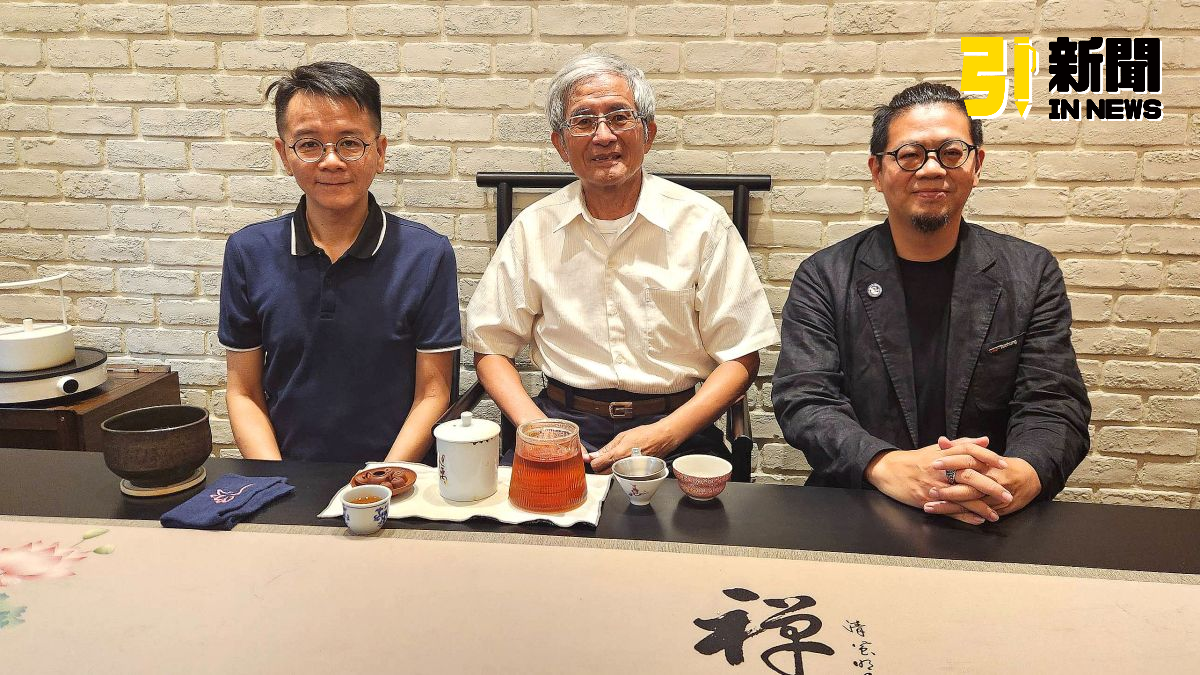

(記者林忠勳/專訪)「一袋茶葉,早期老行家只要『踢一腳』,便知道比重與價格多少。」這段江湖傳奇,正是台灣茶產業隱性知識的縮影。在最新一集《艾瑞克IN新聞》節目中,主持人茶路掌門林承志與講茶學院創辦人湯家鴻(Tommy),邀請茶業改良場前場長陳右人回望茶產業自外銷轉內銷與「還茶於農」之後的歷程,直指關鍵不在浪漫敘事,而在系統化的人才梯隊與可被市場信任的標準。

投入茶改場推動革新

說起陳右人,自民國100年(2011年)借調回任場長起,他推動茶葉感官品評認證系統與丙級製茶師等制度,嘗試把師徒口耳相傳的功夫,轉譯成可擴散、可驗證、可升級的公共能力。他的盤算簡潔而宏觀:以標準重聚產業價值鏈,以教育補上世代斷層,讓台灣茶重新長成一門「能規模、可溢價」的現代產業。

外銷退潮與「小而散」的結構性代價

民國七十年代後,台灣茶逐步由外銷轉內銷,「自產自製自銷」固然喚回了茶權,但也帶來規模切碎、品牌分散、驗證薄弱的副作用。陳右人坦言:「門市與小廠林立,單點風景更美,卻難以支撐長鏈投資與國際溝通的共同語言。當市場信任仰賴個別店家的『行家踢一腳』,產業便容易被經驗綁架、被價格帶著走,議價權與技術累積皆難以沉澱。」

從「併堆」到手上工,誰來承接?

「踢茶看比重」、「手捻辨熟成」、「併堆調勻香氣」…這些看不見的技藝,需要長時程的身體記憶。然而青年多半先赴異業累積能力,回鄉投入茶業時,管理思維有、古法手感卻不足。結果是產線可運作、風味難複製,世代傳承斷在關鍵的臨門一腳。陳右人提醒:「沒有結構化的訓練梯道,產業很快「會做產品,卻做不出經典」。

建標準、設證照,讓市場聽得懂

為了把師徒秘訣轉成公共資產,陳右人在任內完成茶葉感官品評認證系統,並推動丙級製茶師考照,把「看、聞、嘗、評」的流程、指標與誤差都制度化。標準不是抹平風土,而是建立可比較、可教學、可升級的共同底盤;一旦底盤穩固,地方風味與名莊敘事才有可信度,國內外市場也才有可被驗證的溢價依據。

消費者走進茶知識現場

制度向內穩盤,教育向外擴圈。陳右人設計循序漸進課程,面向準從業者、現職店家與純興趣者,讓消費者不只「喝得喜歡」,更能「說得明白」。當品飲變成共享語言,社群會產生躍升式的話題波峰。「一次議題帶動一次進場,需求升溫刺激供給創新,形成小而密集的產業脈衝,避免平緩下滑。」

從工坊到國家隊:台灣茶的下一哩路

陳右人的路線圖清晰:「以標準整合分散,以教育彌補斷層,以市場驗證價值。」他認為,面對國際市場,台灣茶要同時擁抱兩端:一端是能對話國際的科學語言(感官評鑑、產銷履歷、風味座標);另一端是能觸動人心的在地敘事(產區、季候、師法)。當制度化的專業與可感的故事合龍,台灣茶不再只靠行家的一腳,而能以可複製的品質與可擴散的文化,在全球高端飲品市場站穩座標。這不只是茶的升級,也是台灣以軟實力重塑產業競爭力的示範。

更多引新聞報導

台灣茶王/茶葉風味的起點 製茶師劉政麟:從萎凋看懂做茶

百工百業/日本綠茶「鮮味」來襲!正悄悄改寫台灣品茗日常